打工仔

出处:流星厂一宿舍墙上

作者:无名“工人”

我们是一群打工仔

北边来,西边来

原不知打工是何物

现在知道

从早到晚做苦工

流血流汗做苦工

出卖劳动和身体

让你做啥你做啥

只能服从,不许讲价

资本家用钱将我们变成商品

一件商品

壹:伴随大雪一起降临的女孩

1993年1月初,唐宋八大家之一欧阳修的老家永丰县下起了一场大雪,雪花在凛冽的寒风中飘舞着,将整个永丰都裹上了一层白色外衣。也就是在那一天,我伴随着大雪的飘落降临到了这个世上。

虽然我是下雪天出生的,但是我的名字却和雪无关,我父亲给我取名叫做海花。父亲后来跟我讲,他非常想去海边看看浪花,但一直没有机会。也许正是因为自己没有看过海,父亲就把这个梦想借助名字遗留到了我身上,希望我能够代替他实现。

然而,我的出生并没有为这个家庭带来喜悦,反倒是一种灾难。按理说,一个刚出生的婴儿能带来什么灾难呢!?如果你是在90年代出生,并是个女孩,就能够清楚这种灾难是什么了,这种灾难是由当时的政策和重男轻女的传统思想带来的。更准确的来说,我还在母亲肚子里,就打上了这个时代的烙印,并受到这个时代的影响。

贰:恐怖的计划生育

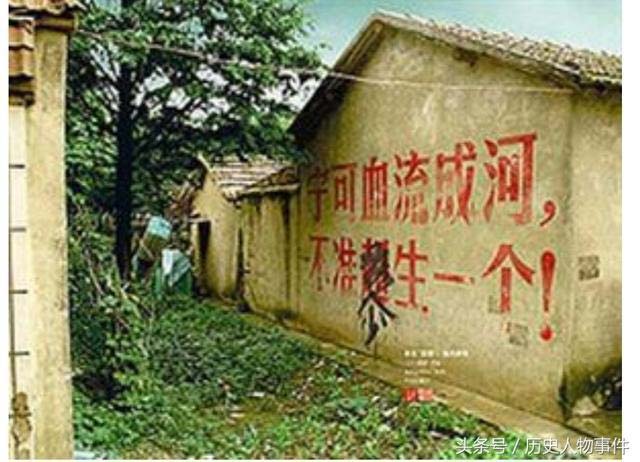

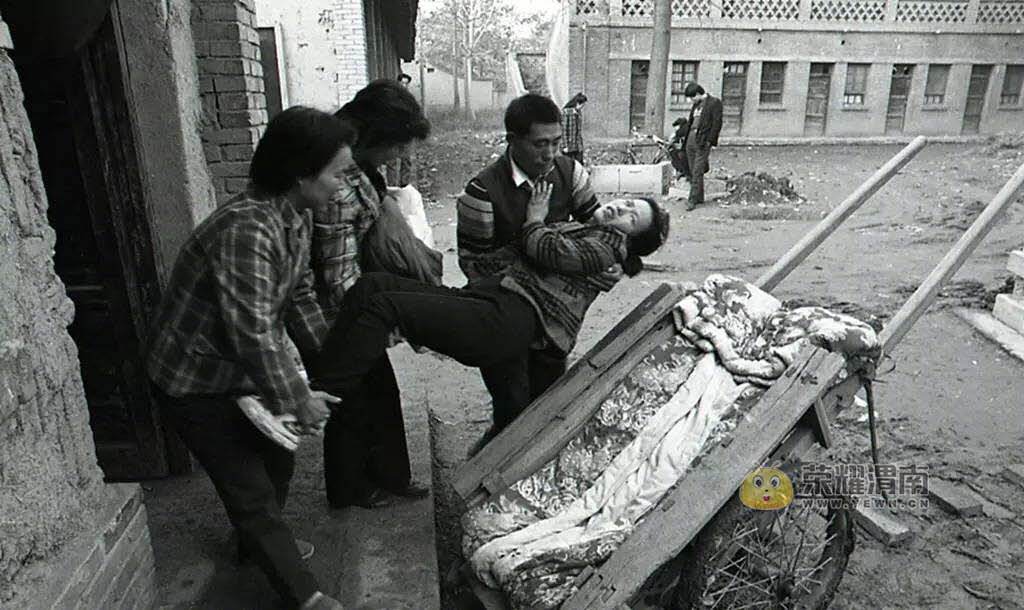

80年代末开始,村里砖墙上就贴起了各种有关计划生育的标语:“一人超生,全村结扎”“打出来!堕出来!流出来!”“宁可血流成河,不可超生一个”。这些标语的出现也宣告着整个农村妇女巨大灾难来临——改革开放后的计划生育!

为了使计划生育得到落实,当时用的是“一孩上环二孩结扎”避孕节育措施,这是一种惨无人道的强制性措施。当时每个村都有计生员,为了贯彻国家的计划生育政策,他们会扒房牵牛、拉粮烧家,抓住超生的就强制上环结扎,怀在肚子里的就刮宫流产。

我的母亲怀上我后,为了不引起计生员的注意,她就跑到我舅公(奶奶的哥哥)家躲着了,尤其是照出我是个女孩后,就更加小心谨慎了。

在农村,有一条核心信条——每家必须有个儿子。历史上的中国妇女,被“三从四德”的传统规定“在家从父、出嫁从夫、夫死从儿”的社会生活圈里,女性完全没有地位可言,乃至变成了纯粹的生育机器。尽管我国的父权制家庭,正随着社会变革发生着迅速改变,但是重男轻女的思想在农村还是很严重。

做为家里的长女,第一胎并不违反计划生育政策,但是因为重男轻女的思想在农村已经根深蒂固,为了逃避结扎,为了生个男孩,无数像我母亲一样的农村妇女必须东躲西藏,每天担心害怕,在计划生育这一恐怖政策下,生育在中国历史上第一次成为了犯罪。

就像我国的经济奇迹是以牺牲劳动者的利益为前提一样,计划生育这一政策的推动是以牺牲女性为前提的,后果最终都由女性承担。而农村这种重男轻女的思想进一步将女性拖入深渊。正因为如此,我还在母亲肚子里就像阴沟里的老鼠一样四处躲藏,在我一出生,就被遗弃在舅公家,直到我四岁,我才回到家里。

据我母亲回忆,她生下我后,只在舅公家喂养了一个月的母乳就离开了我。舅公家条件也不是很好,又没有母乳的喂养,一般是用稀饭来代替。由于长期营养不良,我回到家里的时候又黑又瘦,后来大家都叫我黑妹,我的本名村里人知道的反而少了。

母亲每当谈起我小的时候,我都能够感觉到她的内疚。但是我并不怪母亲,因为我知道,母亲也是这场计划生育运动中的牺牲品,不光是我的母亲,无数和我母亲一样的农村妇女都在这场运动中受到了巨大的摧残!我也不反感黑妹这个小名,因为这提醒着我我是计划生育政策下的牺牲品,是女性地位比男性地位更低的标签。

讽刺的是,前几年国家大肆宣扬开放二胎,这不是对自己八九十年代计划生育政策的疯狂打脸么?正是:

国家让生时,人们养不起。

这不进一步证明了女性变成了纯粹的生育机器么——国家需要控制人口时,女性成为了牺牲品;当年轻劳动力不够,国家就鼓励生育!

言归正传,我出生的第二年,我妹妹也出生了,同样,她是我母亲躲在姨奶(奶奶的妹妹)家生的,也在那里寄养了一年半。我妹妹叫做海琴,一般农村家起名字都会有一个相同,这和农村的风俗习惯有关,目的是为了增加亲情、增加家族认同感和凝聚力。

叁:弟弟和我不一样

1996年5月份,永丰县恩江河旁的一个小村庄响起了轰隆隆的鞭炮声,既不是过年也不是过节,为什么要打鞭炮呢!原来,七都乡黄家村黄国良家生了一个儿子,取名海天,所以放鞭炮庆祝。那一天,整个家里的气氛都充满着喜庆,与我和妹妹出生形成了鲜明对比,母亲也特别开心,总算不用再东躲西藏了。就这样,我弟弟在轰隆隆的鞭炮声下来到了这个世上。

“大姐、大姐,等等我。”弟弟在后面奶声奶气的叫着。

弟弟已经一岁半了,走路还不太稳,就像企鹅一样,一摇一晃的,很是搞笑。我并不喜欢带弟弟,但因为家里人都要干农活,没什么时间,弟弟学会走路后,跟着我的时间反倒比较多。

看着弟弟衣衫不整的样子,我走了过去,蹲下身子,将弟弟的衣服整理好,顺带用袖子将弟弟的鼻涕擦掉,然后牵起了弟弟的小手,向着“大河”(其实就是恩江河,因为这条河很长很大,我们乡里都习惯叫大河)走去。

我喜欢沿着大河旁边步行,看到地上有小石头就用力往大河扔去,小石头在大河飘起浪花的时候是我最开心的时刻,弟弟也学着我往河里扔石头,但是他压根扔不远,扔个石头摇摇坠坠像是要摔倒一样。

“哈哈,小弟,你小心点,让大姐来!”

就这样,我带着弟弟在大河附近玩耍,扔扔石头,偶尔中途停下来洗洗手。因为我六岁还不到,对于时间也没什么观念,玩着玩着就忘了回家,直到天快黑了才想起回家。

在黄昏的时候,我带着弟弟刚回到了村口,我奶奶就扑到弟弟身上,嘴里用家乡话说着:“我的天仔啊,我滴心肝啊,你可吓死奶奶了。”没过多久,奶奶就抱着弟弟向家里走去。

我仔细一看,这个时候村口不光我奶奶在这里,我三爷爷,二婆婆也在,我就这样呆呆的站着,不知道发生了什么事,但是本能的感到不对劲。

二婆婆嘴里念叨着:“人没事就好,人没事就好。”

三爷爷则说道:“快通知国良、国隆,卫平、卫兴他们,说人找到了。”

我忐忐忑忑的跟着爷爷奶奶们向着家里走去,刚走到门口,爷爷拿着竹鞭抓起我就是一顿大抽。嘴里骂道:

“你这个野姑娘,叫你乱跑,你弟弟出了什么事怎么办,看我不打死你,看我不打死你。”

“不要,不要,爷爷,不要打我。啊!爷爷,不要!奶奶救我,奶奶救我。”

我哇哇的哭了起来,这个时候二婆婆和三爷爷出来拉住了我爷爷,劝道:

“人找到了就好,黑妹也还小,叫她下次注意点就可以了。”

爷爷再抽了我几下,骂道:

“还好,小天没有出什么事,要不然绝不饶你,哼!如果还有下次,看我不把你打死。”

随后,爷爷气冲冲的回到家里了。我站在门口也不敢进去,就这样一直站着。陆陆续续的,我的父母和堂叔堂姑们回来了,看到我站着,只有四叔卫兴叫我先进家,别在外面站着,叮嘱我下次不要再带着弟弟乱跑了,然后进去看我弟弟了。

这个晚上,我就这样孤零零的站着,就像计划生育政策的后果总是由女性承担一样,当弟弟可能出现什么意外时,承担这种后果的是做为女性的我。可见,压在女性身上的不是单个的人,而是一种社会关系,在这种关系下,大家都下意识地将遇到的苦难往地位更低的女性身上转移,计划生育由女性来承担结扎上环,弟弟不见了由我来承担。虽然四叔安慰了我,但他也认为这是我的错,带着弟弟乱跑,让大家担心了。但是,一个6岁不到的孩子,当时又知道什么呢!?

经过这件事,我更清楚了我和弟弟的不同,弟弟比我更重要。其实,在平常这种重男轻女的思想就会表现出来,像我眼睛比较大,弟弟眼睛比较小,奶奶总是念叨着把我的天仔和黑妹的眼睛换换就好。这一事件只是让我更加清楚了我和弟弟是有区别的,女孩是没有男孩重要的。

当然,女性地位低于男性,不光是从整个农村氛围表现出来,偶尔也通过鞭条进行训诫,将父权制度巩固起来。就像训象,小象长大后,只要儿时被刺痛了的耳根子被轻轻碰一下,恐惧就压倒了抗争的冲动,去乖乖忍受残酷压榨它的演出、骑行。

不光我是在这种规训中长大,我的母亲,无数农村女性都是在这种环境和训诫中长大的,恭顺、服从、勤劳、温柔、顾家等成为了女性的标签。就这样,女性的目标和期望大致与其出身家庭一致,这样的女性通常被人们视为孝顺女和好女人。在长积月累的训诫下,很多女性反而成为了这一制度的巩固者。