编者语:

这是美国田纳西州查塔努加市大众汽车工厂一名工人的自述。这名工人讲述了在她身上发生的事故。

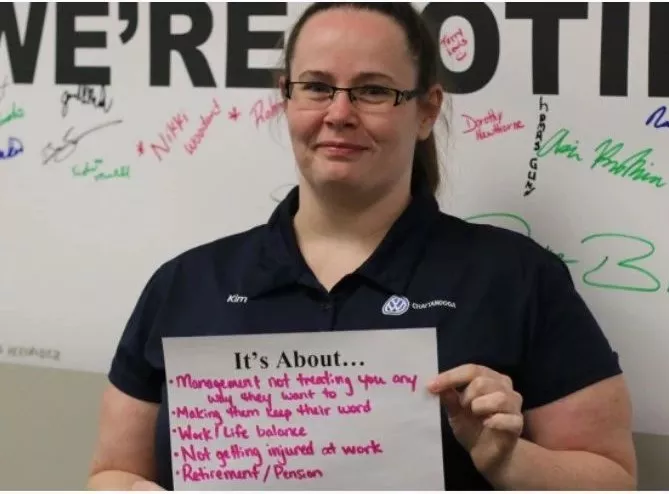

在汽车工厂,仍然有很多危险性的工作,是在匆忙中徒手完成的,因此工伤多有发生。这也是田纳西州查塔努加市的大众汽车工厂的工人,要组建工会的主要原因之一,他们在6月12号开始投票。

我们透过这名工人的自述,看到美国工人的处境也并不乐观,流水线、工伤,这是多么熟悉的字眼。

资本家的目的只是为了从工人身上榨取更多的剩余价值,他们可不会管你是美国人还是中国人。同样,无论是美国工人还是中国工人,都应该抛弃国家的界限,一起反对这吃人的资本主义制度。

我工作的岗位,是在焊接流水线的末端,负责在车体进入喷漆车间之前修补瑕疵。

在我的工作流程中,有一步是把关闭的车后备箱门完全打开,也就是从大腿的高度抬到头顶,这样才好对焊缝溢出或者凹陷进行检查和修补。

这时后备箱门还没有安减震器,完全是裸露的金属,也没有什么能帮助抬起后备箱门的东西。

要让后备箱门保持打开状态,就得在里面支一根金属棍。这项工作,本该由两个人完成,即车的两侧各站一人。

但实际上,很少情况下是两个人一起打开。通常,两个人当中总有一个落后的,另一个人,心里想着“流水线不能停”,于是自己一个人抬起后备箱门。这种情况下,就需要用一只手拿着金属棍,从而只能用一只手抬起后备箱门。

在我肩膀受伤的时候,我已经和同一个人搭伴儿有一个礼拜了,我干得更快,所以基本是我一个人抬后备箱门。

我估摸着,肩膀受伤是由过劳损引起的,后来又因为没有合理的治疗而加重。我做这一工作,已经有十一个月了。

我按照他们资方要求的那样,在他们的单子上打了个叉,表明我不舒服。但是,直到第二个礼拜过去了一半,单位的医务室才派一个人来给我做检查。大夫给了个标准医嘱:“抻一抻,用冰镇一下,吃点布洛芬。”

我忍着疼继续上班。大概过了两个礼拜,有一天晚上,我发现抬不起胳膊,就给领导发了短信,说我得去看病。

我在上夜班之前去了单位的医务室。他们给我两个选择,一是让当天坐诊的大夫给看,二是可以从列表里选一个大夫,但需预约时间。我疼得受不了了,所以就让那天在的大夫给看的。

就是从这时起,情况变得更糟了。标准的厂医都是这样,临床态度很差,就好像你根本不疼、是在装病。当时是下午五点,大夫着急下班,就更是如此。他把我的胳膊转了转,完全可以听得见的明显的咔嚓声和摩擦声中,他告诉我没病。

大夫想看一看,休息一段时间会不会好转——冬季停工期马上就要到了,大约有三个礼拜的休息。我又被送回到流水线上,但没有限制我的工作量,只让我跟着医务室的人做些康复训练。

但是,到了一月,单位重新上班,我干了不到一个小时就知道,肩膀一点儿都没好。他们还继续让我做康复训练,终于在一月底给我预约了一个大夫。

在约定日期的前几天,那天我正在流水线上把一个后备箱门关上,听到肩膀砰地一声。

在肩膀这砰的一声之后,我就连简单的事情都做不了了,哪怕在食堂端个碟子,胳膊也感觉要错位了一样。领导没再让我干流水线上的活,一直到我和大夫约定的日子。

见到大夫的时候,他像是变了一个人。又听了一遍我肩膀的摩擦声和咔嚓声之后,大夫终于限制了我的工作量,约了一个核磁共振。

为了知道结果,我还得去挂专家号,然后专家又把我送到另一个专家那里。最后,在那一年的4月23号,我做了手术。

手术本来应该一个小时就完事,结果用了三个半小时,因为肩膀伤得太严重了。此后,我的肩膀有一个月不能动,然后又做了五个月的康复训练。

康复过程比我预想的要困难痛苦得多。我也没有想到之后也将是不完整的了。

过了四个半月,我才能用以前的姿势睡觉,但还不能朝左边翻身或者用胳膊撑着坐起来。胳膊疼得使不上劲儿。

肩膀还是天天都疼——疼得不厉害,但是总疼。我没法正常地戴上乳罩,因为胳膊在后背上够不到那么高,而他们却说我可能本来就够不到。

游泳不再像以前那样令人愉快,似乎划船也不可能了。我以前还想学攀岩,但是我的胳膊以后肯定是没法承受自身的体重了。

这次受伤,在许多我从未预料到的方面影响着我的生活。当挣扎着完成此前认为是很容易的事的时候,我很怀疑自己的价值。

我在身体上变得谨慎:挤在人群当中,我得护着肩膀,免得谁撞上;有人拍我肩膀的话,我也会躲开。

跟手术前相比,肩膀好了一些吗?确实好了一些,但是整整六个月后,我才觉得这个痛苦的康复过程是值当的。

过了一年,肩膀恢复到了可能恢复的最好的状态,我也重新开始工作,在同一家大众汽车工厂的另一个岗位上班。

不应该有人再经历一遍我经历过的事情,仅仅是为了一个工作。这就是我们为什么需要工会。