“在拉线上,每个人都是固定的螺丝钉,每个工位,都被清晰而准确地规定好身体应该采取的姿势。工人们仅仅被训练成某道程序的专家,而很少能掌握整个工艺流程。一个人,只要足够细心和遵守纪律,那么他所需要的,便是机械地重复、重复、再重复。每个身体都被训练成没有思想的身体。每个人都是有用的,但却并非不可缺。”

我叫周琴,蔡琴的琴

在乌蒙山下,在珠江源头,有一座三山环抱、四水环绕、五湖相拥的美丽城市,这就是我的家乡——曲靖。

1997年6月份,我在曲靖的会泽县出生了。我是家里的第三个孩子,我大姐叫周红,二姐叫周燕。说起来,我的名字取的有点随意,我老爸特别喜欢蔡琴,所以在我出生后就索性给我取名周琴了。但从另一个角度来看,这何尝不是反应出老爸对我的爱和期望,希望我将来像蔡琴一样活的多姿多彩。

我和我二姐长的特别像,读五年级的时候,我二姐是在二楼、我在一楼,经常有同学把我两搞混。不过我比我二姐调皮,每天放学我都不会准时回家,而是四处跑,或去池塘边、或去山上、或去田地间。有一次我在池塘边抓蝌蚪给我老爸看到,他从树上扭下一条树枝就对着我一顿乱抽,他边抽我边哭,就这样被他从池塘抽到家里了。

我们家三姐妹都是只读了初中,大姐读到初二就辍学了,我和二姐都是读完初中就出来打工了。其实大多数农村的女孩都是初中文化水平,一方面是家里穷,另一方面是我父母觉得读书也没有那么重要。

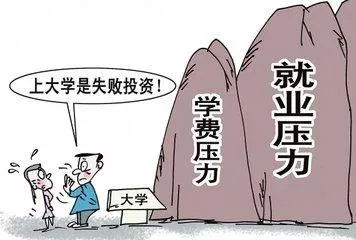

不光是我父母有这种想法,我们这边很多人都认为读书没什么用。一个最直观的现象是,村里有很多没有上过学的人,靠打工或者做一些小生意,逐渐过上了好日子。每当过完年村里人就会拿读书人和这些没上过学的人做比较。

农村人算的账是,供一个孩子上学,从初高中六年再加大学四年,整整十年时间都要花钱;而年轻人如果从初中退学开始打工赚钱,这十年就能赚很多。一者花钱,一者赚钱,这样一算,从投资回报的角度来看,自然就会形成读书无用论的看法。

即使大学毕业后,一开始工资也不会太高,要到三四年后,工资才会慢慢多起来。而且现在大学生越来越多,竞争也比较大,要知道每年有几百万的大学生同时找工作,这导致大学生的工资普遍也不高。这样一来,大家觉得读书更不一定有用了。

初来深圳

15年3月份,刚过完元宵,我跟着二姐来到了深圳。一下火车,我就被深圳的繁华震撼住了。这里高楼林立,纵横交错的交通设施,构成了城市的血脉和骨架,推动着深圳经济的飞速增长。

下午我们坐汽车来到宝安西乡,这里已经远离了市中心的繁华,宏伟的高楼大厦已经给林立的厂房所代替。在晚上八、九点的时候我们找到了一个小旅馆,我刚到就趴在床上睡下去了,因为我太累了。在十点钟左右,二姐把我叫醒,说带我去逛逛附近的夜市,顺便吃饭。

还没到夜市,就传来了小摊小贩的吆喝声。这里充斥着烟火气、食物的香气和人潮涌动的乐趣。各色各样的小摊、各色各样的话语,嘈杂不绝于耳,却又很动听。

我对于深圳的初次印像还是不错的,但是没过几天,残酷的现实就让我必须直视真正的深圳。

第二天,二姐就带着我找工作,我们找到了一家半成品加工的小厂,总共才三十几号人,这是家黑厂,不满十八岁也可以进入。厂里包住不包吃,一个月放两天,每天十二个小时。

我和我二姐的工作是QC,即对产品进行质量检查,和IPQC不一样的是,我们对每个货物都要进行检查,而不是抽检。

在工厂,和多姿多彩的外界完全不同。厂里没有孕妇,没有老人,也没有背包的学生,只有整齐划一的工人。这里所有人都一样,一样的表情、一样的步伐、去一样的地方、做一样的事。

四方楼房,一幢挨着一幢,像层层叠叠的灰色监狱,工人保持着劳作的姿态,紧缚在这个钢与铁的世界里,锁住了青春,也锁住了向往自由的灵魂。

流水线不会停止,只会按照固定速度向前滚动,线上的事项一旦有任何一个出现延迟,都会导致后续事项的积压,打乱整个过程,最后让事项越积越多,让你越忙越乱。

拉线就像一条条鞭子,为了最大限度地降低成本,它鞭挞着工人们尽可能迅速的干活。干活,干活,这是工人唯一的想法。伴随着机器运转,换来的只是工人们日益疲惫的身躯和空荡荡的头脑。

进入工厂刚一个月,我们就和老板发生了冲突。前面已经说了,我和二姐的工作是QC,是对汽车遥控器外壳的检查,检查上面是否有灰尘。

为了提高效率,我们这条拉负责检查的位置都有一个铁盘,这个铁盘可以放16个遥控器外壳,这样工人就不需要一个个的检查,可以一次性检查16个,大大的节省了时间和成本。但是,铁盘是需要工人托着的,两只手托着一两个小时就会感觉到很累了,何况十二个小时。

但这还不是最主要的,最主要的是遥控器外壳都是喷过漆的,很容易照成反光。我们在检查产品时就会感觉到刺眼,由于一直受到光线的折射,到下班我们基本上都会流眼泪。

我们厂是一家小厂,设备都比较陈旧,所以退货率也比较高。但是老板总是将问题归于我们,一旦退货,就会找到我们发脾气。

我们和老板吵起来也正是因为这个原因。这天,老板又来到车间,要我们对退货的产品进行返工。

老板:“这样的产品怎么能够放下去呢?我请你们来不是让你们在这里玩的,全部都给我拿回去返工。”

本来就累了一天了,我二姐就回应道:

“你总要给个标准和样板,经理也说这种规格的可以放进去,退货了怎么就怪在我们身上了。”

老板:“客人现在只是退货,如果是要求公司退款,我可不是跟你们开玩笑的,也要扣你们工资。”

我二姐也是个暴脾气,说到:“我也不是和你开玩笑的。”

老板瞪着我二姐,说到:“你走吧,三天后过来拿工资。”

我二姐就拉着我走,老板又说到:“我是让你走,没有让她走。”

“她是我妹妹,我带她进来的,为什么我不可以带她走。”

“如果我们厂有二十号人是你亲戚,是不是你就可以全部带走,那我还开什么厂啊。”

然后我姐就走了,当天晚上,我就去向工厂辞工了,不过我要干完这个月才可以走。

三天后,我跟着我姐去办公室结工资,但是公司少算了我姐1000多块钱,出门的时候,我姐拉着我说:“走,我们去劳动局告他。”

没过多久,经理就追上了我们,说是少算了工资,将那1000多块钱还给了我二姐。

这是我第一次听说劳动局,并意识到我们工人只有斗争才能拿回属于自己的东西。